2 一维氮气置换模型

天然气管道在置换过程中,由于两种气体存在着速度梯度和浓度梯度,在分子扩散和对流扩散的作用下(主要是对流作用),在接触界面会发生质量传递,即混气,如图 1所示。

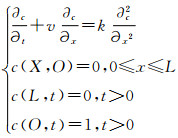

由于天然气管道的直径和长度相比可以忽略不计,所以可以假设天然气沿径向分布均匀,并且不存在径向浓度梯度。将空气视为单一物质,用一维对流扩散方程描述管内断面混气平均浓度分布,其方

程和边界条件见式(1)[5]。

|

(1) |

式中:c为组分的摩尔浓度,mol/m3;v为流体速度,m/s;t为时间,s;k为对流扩散系数,m2/s;其余符号意义见图 1说明。

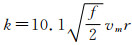

式(1)求解的核心是对流扩散系数的确定。当管道流体处于层流状态下时,常采用Taylor层流扩散系数[6],见式(2)。

|

(2) |

式中:k为层流扩散系数,m2/s;v为平均流速,m/s;e为分子扩散系数,m2/s;d为管道直径,m。

然而,在天然气输送过程中天然气常处于紊流状态下,Taylor层流扩散系数此时不再适用。由于湍流扩散机理比较复杂,目前还没有一个通用的对流扩散系数求解公式。本文引用3个对流扩散系数的计算公式。当天然气雷诺数(Re)大于2×104时可采用Taylor对流扩散系数计算公式[7],见式(3)。

|

(3) |

式中:k为对流扩散系数,m2/s;f为范宁摩擦系数;vm为圆管截面的主体平均速度,m/s;r为管道半径,m。

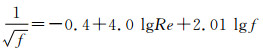

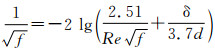

式(3)中范宁摩擦系数的选取不同,得到的湍流扩散系数也会有变化。常用的有Goldstein公式(见式(4))和Colebrook-White公式(见式(5))。

|

(4) |

|

(5) |

式中:δ为管道绝对当量粗糙度,m;d为管道直径,m;f为范宁摩擦系数。

式(4)适用的范围为3×104≤Re≤106。在摩擦系数计算公式中,Colebrook-White公式最为精确,式中f为隐函数,求解时需采用编程计算。程序运行界面如图 2所示(式(5)和式(3),C++Builder6.0)。

美国天然气研究院(GRI)经过长期对管道内气体置换的研究发现,扩散系数不仅与管径、置换流速与Re有关,还与施密特数(Sc)有关,如图 3所示。

由于空气、氮气和甲烷的Sc约为1.0,图 3中Sc=1.0时的曲线可以通过式(6)来描述[8]。

|

(6) |

式中:k为对流扩散系数,m2/s;μ为天然气运动粘度,m2/s;d为管径,m;Re为雷诺数。

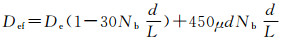

当管线上存在弯头时,湍流扩散的作用会增加,引用Bischoff公式分析管线弯头对湍流扩散的影响,见式(7)。

|

(7) |

式中:Def为考虑弯头的湍流扩散系数,m2/s;De为直管路中不考虑弯头影响的扩散系数,m2/s;Nb为弯头个数; d为管道直径,m;L为管道长度,m; μ为天然气运动粘度,m2/s。

为了研究3种范宁摩擦系数的适用性,GRI曾对8条采用“无隔离器气推气”置换方式的天然气管线进行了观测[9]。其结果如表 2所示:

表 2

|

表 2 3种范宁摩擦系数对比表

|

由表 2可知3种对流扩散系数随着管径和置换速度的增大而增大,然而置换过程中天然气置换速率不能太小,避免天然气处于层流状态以减少混气长度;扩散系数从小到大排列为GRI、Taylor和Taylor-CW。对于弯头少的长距离输气管道一般可忽略弯头对扩散系数的影响。通过对输气管道置换实测,建议Taylor-Cw计算公式应用于短距离、小管径或者流速很低的置换过程,GRI计算方法应用于长距离、大管径、高流速的置换过程。

3 二维氮气置换模型

由于天然气管道在投产过程中管内流场和速度场在周向没有变化,并且气体常在紊流状态下流动,因此置换过程可用二维紊流扩散模型来建立动力学模型。二维氮气置换模型常用FLUENT软件对其规律进行仿真模拟,应用非稳态数值模拟方法,采用化学模型中的“组分传输模型”,并应用EXCEL将FLUENT导出的数据进行图像化处理,可以直观地看出各个变量发展和变化的趋势,从而得出天然气管道投产中的混气规律。

当采用FLUENT软件模拟时,以氮气进入管线的进口设为速度入口,管线的出口设为压力出口,管线管壁设为固体壁面,用绝对压力减去操作压力,得到计量压力,采用结构化四边形方法划分网格,壁面处网格加密可进行迭代计算。

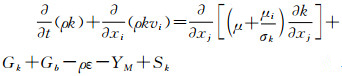

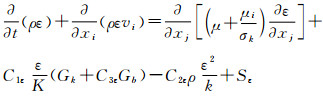

氮气、空气沿管壁湍流流动时,其内部存在3个不同的区域,它们依照距离管壁的次序分别是层流内层、缓冲层和湍流核心。在层流内层,Ds=Dm;缓冲层,Ds=Dm+εM;湍流核心,Ds=εM。其中,Dm为分子扩散系数;Ds为某组分的扩散系数;εM为湍流扩散系数[10]。管内紊流动能方程k和扩散方程ε分别见式(8)与式(9)。

|

(8) |

|

(9) |

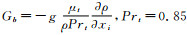

式中:ρ为组分的浓度;ε为耗散率;μi为i组分的动力粘度;vi为i组分的时均速度;Gk为代表由层流速度梯度而产生的紊流动能, ;S为应力张量系数,

;S为应力张量系数, ;Gb为代表浮力产生的紊流动能,

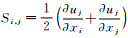

;Gb为代表浮力产生的紊流动能, ;YM为可压缩紊流流动中所有扩散速度的扩散损耗;Si, j为时均应变率,

;YM为可压缩紊流流动中所有扩散速度的扩散损耗;Si, j为时均应变率, ;C1ε、C2ε、C3ε为经验常数。

;C1ε、C2ε、C3ε为经验常数。

σk和σε是与湍流动能k和耗散率ε对应的湍流Prandtl数,Sk和Sε是用户定义的源项。根据Launder等的推荐值及后来的实验验证,模型常数C1ε、C2ε、C3ε、σk、σε的取值为:C1ε=1.44,C2ε=1.92,C3ε=0.09,σk=1.0,σε=1.3。

密度ρ采用理想气体计算公式,见式(10)。

|

(10) |

式中:p为局部相对压力,Pa;pop为操作压力(本模拟中设为大气压),Pa;R为通用气体常数,8.314 J/(mol·K);mi为第i种物质的摩尔浓度,mol/L;Mi为第i种物质的分子量;T为混气温度,℃。

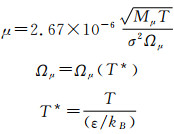

粘度μ使用分子运动论定义流体的粘度,见式(11)。

|

(11) |

式中:T为混气温度,℃;Mμ为第μ种物质的分子量; σ为能量参数,埃(10-10m);ε/kB为特征长度。ε/kB与σ是该种流体的分子运动论参数,即Lennard-Jones参数。

4 结论与建议

虽然一维氮气置换模型能反应气体的基本混气规律,但是无法得出具体的混气过程,以及管道流体在运行过程中混气段的形成、发展以至具体浓度分布等细节信息与规律。一维置换模型对对流扩散系数的依赖性很强,然而对流扩散系数须经现场经验或实验测定,具有很大的不确定性。置换模型的二维动力学模型则不存在上述问题,对流扩散系数对二维模型的影响较小,然而正确建立置换模型是二维置换模型合理与否的关键因素。

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

Taylor G I. The dispersion of matter in turbulent flow through a pipe[J]. Proc.Roy.Soc.A, 1954(223): 446-468. |

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

李万平. 计算流体力学[M]. 武汉: 华中科技大学出版社, 2004: 121-127.

|

2012, Vol. 41

2012, Vol. 41  Issue (5): 533-536

Issue (5): 533-536

2012, Vol. 41

2012, Vol. 41  Issue (5): 533-536

Issue (5): 533-536